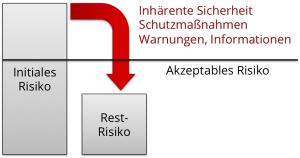

Ein Restrisiko ist laut ISO 14971 das „Risiko, das nach Durchführung von Maßnahmen zur Risikobeherrschung verbleibt.“ Doch welche Restrisiken sind akzeptabel? Damit tun sich viele Medizinproduktehersteller schwer.

Lesen Sie hier, wie Sie zu belastbaren Akzeptanzkriterien für das Restrisiko kommen. Diese Zahlen können Ihnen nützlich sein.

1. Restrisiko: Die Grundlagen

a) Kontext

Medizinprodukte und IVD bergen Risiken, welche die Hersteller durch geeignete Maßnahmen so weit wie möglich reduzieren müssen.

Ein Defibrillator kann versehentlich ausgelöst werden und zu Schädigungen des Patienten führen, z. B. dessen Herzens. Die Kombination aus Schweregrad und Wahrscheinlichkeit dieser Schäden ist das Risiko.

Wenn der Hersteller den Defibrillator so entwirft, dass die Anwender zwei Hände zum Auslösen benötigen, senkt er mit dieser Maßnahme die Wahrscheinlichkeit einer versehentlichen Auslösung und damit das Risiko.

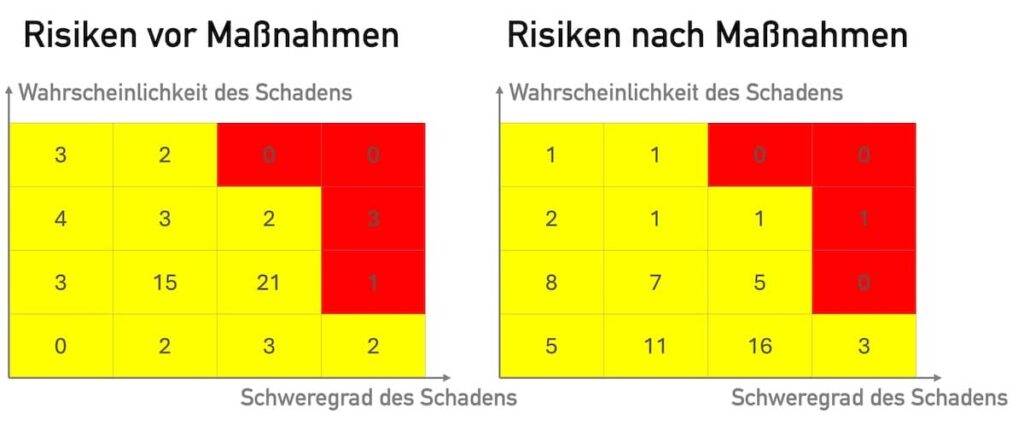

b) Einzel-Restrisiko versus Gesamt-Restrisiko

Beschließt der Hersteller, bei einem Risiko keine weiteren Maßnahmen durchzuführen, so entspricht das Risiko nach den getroffenen Maßnahmen dem Einzel-Restrisiko.

Analog entspricht das Gesamt-Restrisiko des Produkts dem Risiko nach allen getroffenen Maßnahmen.

2. Restrisiko: Regulatorische Anforderungen

a) Anforderungen der ISO 14971

Die ISO 14971 fordert von den Herstellern, jedes Einzel-Restrisiko auf Akzeptanz zu beurteilen. Diese Bewertung muss anhand der im Risikomanagementplan festgelegten Kriterien erfolgen.

Die Hersteller sind zudem verpflichtet sicherzustellen, dass der Nutzen des Produkts die Gesamt-Restrisiken überwiegt.

Weiter müssen die Hersteller darüber entscheiden, welche Restrisiken sie z. B. in einer Gebrauchsanweisung offenlegen.

Schließlich fordert die Norm, die Restrisiken und deren Akzeptanz so lange kontinuierlich zu bewerten, wie die Produkte im Markt sind.

b) MDR

Die MDR verpflichtet die Hersteller dazu, sowohl die Einzel-Restrisiken als auch das Gesamt-Restrisiko zu minimieren:

Zwecks Risikosenkung zielt das Risikomanagement der Hersteller darauf ab, dass sowohl das mit jeder einzelnen Gefährdung verbundene Restrisiko als auch das Gesamtrestrisiko als akzeptabel eingestuft werden.

MDR, Anhang I, 4.

Die MDR fordert gleich an zwei Stellen, die Restrisiken in der Gebrauchsanweisung offenzulegen:

Die Hersteller unterrichten die Anwender über etwaige Restrisiken.

MDR, Anhang I, 4.

Die Gebrauchsanweisung enthält alle folgenden Angaben:

g) etwaige Restrisiken, Kontraindikationen und alle unerwünschten Nebenwirkungen, einschließlich der dem Patienten in diesem Zusammenhang mitzuteilenden Informationen;

MDR, Anhang I, 23.4

3. Welche Restrisiken sind akzeptabel?

Dieser ausführliche Beitrag zur Risikoakzeptanz diskutiert, dass ein Risiko nur dann akzeptabel sein kann, wenn der Nutzen höher ist.

Beispiel 1: Restrisiko bei Produkten mit potenziell tödlichen Folgen

Ein Bestrahlungsgerät dient v. a. dazu, an Krebs erkrankte Patienten zu behandeln. Die Strahlung verursacht aber Strahlenschäden, die wiederum neuen Krebs auslösen können.

Das Risiko dieser strahlungsinduzierten, potenziell tödlichen Erkrankung ist nur dann akzeptabel, wenn der Nutzen höher ist. Konkret muss die Anzahl der Toten, die mit dem Gerät auftreten, kleiner sein als die Anzahl der Toten, die ohne das Gerät auftreten. Mit „ohne Gerät“ ist aber nicht gemeint, dass die Patienten überhaupt nicht behandelt würden, sondern mit der besten Alternative, z. B. einem anderen Bestrahlungsgerät, einer Chemotherapie, einer OP usw.

Diese Alternativen stellen den Stand der Technik dar.

Beispiel 2: Restrisiko bei Produkten ohne potenziell tödliche Folgen

Bei Medizinprodukten, die nicht lebensrettend sein können, greift diese Argumentation nicht. Ein Beispiel ist ein Laufband für die Rehabilitation. Im besten Fall kann das Produkt dazu beitragen, dass die Patienten nach einer Erkrankung oder einem Unfall schneller wieder auf den Füßen sind – im wahrsten Sinne des Wortes.

Dennoch können diese Produkte den Tod von Patienten verursachen:

- Der Patient stürzt, beispielsweise weil das Laufband blockiert, und schlägt mit dem Kopf auf dem Boden auf.

- Die Isolation eines Kabels bricht; daher liegt die Netzspannung direkt auf dem Gehäuse, und der Patient erleidet einen Stromschlag.

Für die Abwägung, ob ein Restrisiko akzeptabel ist, greift der Vergleich der Anzahl von Toten wie im ersten Beispiel nicht mehr. Was tun?

Mögliche Risikoakzeptanzkriterien

Um entscheiden zu können, ob ein Restrisiko akzeptabel ist, bieten sich folgende Typen von Kriterien an:

- Direkter Vergleich des Nutzens und der Risiken des Produkts und der besten Alternativen, z. B. anhand der

- Anzahl der Toten

- Anzahl der Verletzten

- Lebensdauer

- Stand der Technik: Im zweiten Beispiel würde man das Restrisiko durch einen Stromschlag akzeptieren, wenn die elektrische Sicherheit dem Stand der Technik entspricht, also wenn das Medizinprodukt konform mit der IEC 60601-1 entwickelt und produziert wurde.

- Vergleich mit den normalen Risiken des Lebens: In anderen Branchen wie der Luftfahrtindustrie vergleicht man die Risiken mit denen des normalen Lebens. Nur wenn letztere Risiken deutlich höher sind (z. B. mindestens eine Größenordnung), bewertet man ein Restrisiko als akzeptabel.

3. Tipps zum Umgang mit Restrisiken

Die folgenden Zahlen können Ihnen dienlich sein, wenn Sie über die Akzeptanz eines Restrisikos entscheiden müssen:

- In deutschen Krankenhäusern treten pro Jahr ca. 500.000 Infektionen auf (z. B. Wundinfektionen nach Operationen) [Quelle: Charité]. Wenn Ärzte behaupten, durch ein Medizinprodukt dürften überhaupt keine Todesfälle verursacht werden, kann man sie darauf hinweisen, dass zwischen 80.000 und 180.000 Infektionen vermeidbar wären [Quelle].

- 3.000 Patienten sterben jährlich im Krankenhaus durch MRSA-Infektionen; davon wäre ein Drittel vermeidbar [Quelle]. Die Wahrscheinlichkeit, an einem Keim zu sterben, beträgt somit ca. ein Promille.

- Die ISO 13849-1 fordert, dass ein Maschinenanwender seltener als jede 107-te Arbeitsstunde einem Ereignis mit schwerwiegender Folge ausgesetzt sein darf.

- Die Wahrscheinlichkeit, durch einen Autounfall ums Leben zu kommen, beträgt ca. 2×10-7 pro Fahrstunde oder 2,7 Todesfälle pro Milliarde Personenkilometer [Quelle].

- Die geringste erfasste Sterberate haben ca. 15-jährige Mädchen: 3,5×10-8/h [Quelle S. 130; lesenswert ist das Kapitel 5.2].

Diese Zahlen helfen Ihnen, das Restrisiko mit den Risiken des normalen Lebens bzw. den Risiken in einem Krankenhaus zu vergleichen.

4. Fazit und Zusammenfassung

Hersteller müssen die Einzel-Restrisiken und das Gesamt-Restrisiko jedes Produkts bestimmen und anhand zuvor festgelegter Kriterien auf Akzeptanz bewerten. Ob sie dieser Pflicht nachkommen, prüfen Behörden und Benannte Stellen regelmäßig bei Zulassungsverfahren, Audits und Inspektionen.

Änderungshistorie

- 2025-05-07: Artikel weitgehend neu geschrieben

- 2015-12-14: Erste Version des Artikels publiziert

Guten Morgen in die Runde,

ich bitte um Vorsicht an einer wichtigen Stelle.

Der Anhang ZA (ZB, ZC) und die Norm sollten nicht gleich gesetzt werden. Diese Anhänge sind von einer anderen Gruppe „erarbeitet“ worden, die Wortlaut und Intention der Norm nicht an allen Stellen vollständig verstanden haben. Siehe hierzu auch die Stellungnahme von Prof. Dr. Schwanbom im MPJ, 20. Jahrgang, Heft 4, 2013, speziell S. 264.

Die „…Warnungen und Hinweise, die eine Anleitung zur Vermeidung von Schäden sein sollen…“ sind keineswegs nicht mehr erlaubt! Vielmehr glaubt die Kommission, dass solche Hinweise keine das Risiko reduzierende Wirkung haben dürften. Das ist so nicht richtig, basiert die „inhaltliche Abweichung 7“ des Anhang ZA doch auf einem Lesefehler.

Nach wie vor haben Sicherheitswarnungen die Möglichkeit, Risiken zu senken, wenn sie konkrete Handlungsanweisungen oder Fachinformationen (z.B. „nicht re-sterilisieren“) beinhalten. Allein, die reine Information über Restrisiken senkt diese nicht weiter, das sollte jedem klar sein.

Ich wünsche mir, dass Normen und die Kommission uns nicht (weiter?) für dumm verkaufen. Zahlreichen Normen aus der 60601-Familie zwingen Hersteller dazu, immer mehr Warnungen aufzunehmen. Sind diese Warnungen denn noch an „Anwender“ gerichtet, oder nur noch an die Anwälte, die schauen wollen, ob ein Hersteller ein Versäumnis begangen hat oder eben nicht?

Bei dieser Diskussion habe ich mit keinem Wort gesagt, um welchen Wert eine Warnung denn ein Risiko senken kann. Da hilft nur ehrliches (!) und wissenschaftliches Analysieren weiter, gerne mithilfe der oben angegebenen Zahlen.

Viele Grüße

Peter Knipp

Ganz wichtige Ergänzungen durch wertvolle Hintergrundinformationen!

Herzlichen Dank, lieber Herr Knipp!

Sehr geehrter Herr Prof. Johner,

vielen Dank für Ihren interessanten und klärenden Artikel. Ich hätte hierzu eine Frage, die sich auf den Umgang der Restrisiken nach Anforderungen der MDR bezieht. Gemäß Anhang I,

– Punkt 4 „…Manufacturers shall inform users of ANY residual risks“ und auch

– Punkt 23.4 (g) „The instructions for use shall contain all of the following particulars: ANY residual risks, contra-indications…..“

wird (zumindest in der englischen Version der MDR) somit verlangt, das der Nutzer über jegliches Restrisiko informiert werden muss. Somit wäre dem Hesteller also nicht mehr möglich, entsprechende Kriterien anzusetzten, um zu entscheiden, welche Restrisiken beschrieben werden sollten und welche nicht. Bei vielen Risiken bleibt meines Wissens in der Risikoanalyse ein immer ein, wenn auch sehr geringes Restrisiko, da man nur wenige Risiken auf die Wahrscheinlichkeit „0“ („kann nach Maßnahmenergreifung nie auftauchen“) reduzieren kann.

Wie sehen Sie die Forderungen der MDR bezüglich der Beschreibung der Restrisiken (im Vergleich zur 14971)? Über eine Einschätzung Ihrerseits hierzu würde ich mich sehr freuen.

Mit freundlichen Grüßen

Kai Just

Sehr geehrter Herr Just,

danke für Ihre Frage. Ich gestehe, dass ich diese noch nicht ganz verstanden habe. Daher antworte ich etwas ins Blaue, und Sie haken einfach nach, falls ich den Punkt nicht treffen.

Dass ein Produkt auch nach risikominimierenden Maßnahmen noch Restrisiken hat, ist normal. Das ist gestattet, wenn der Hersteller zum Ergebnis kommt, dass sich diese Risiken nicht weiter reduzieren lassen und die verbliebenen Restrisiken im Vergleich zum Nutzen des Produkts beherrschbar sind. Diese Entscheidung liegt bei Ihnen.

Die verbliebenen Restrisiken müssen Sie den Anwendern kommunizieren. Da haben Sie keine Entscheidungsfreiheit.

Viele Grüße, Christian Johner

Sehr geehrter Herr Prof. Johner, erstmal vielen Dank für Ihre schnelle Antwort und entschuldigen Sie bitte, dass mich wohl etwa unverständlich ausgedrückt habe. Meine Frage zielt auf folgenden Sachverhalt.

Die 14971:2019 sagt in Kapitel 8 ….“Falls das Gesamt-Restrisiko als vertretbar beurteilt wurde, muss der Hersteller die Anwender über signifikante Restrisiken informieren, und er muss die notwendigen Informationen in die Begleitdokumentation aufnehmen, um diese Restrisiken offenzulegen.“

Und weiterhin in A2.8 (nähere Erläuterungen zu Kapitel 8): „…Der Hersteller ist dafür verantwortlich, Anwendern relevante Informationen zu signifikanten Restrisiken bereitzustellen, damit sie fundierte Entscheidungen zum Gebrauch des Medizinprodukts treffen können. Damit sind die Hersteller angewiesen, angemessene Informationen zu Restrisiken in dieBegleitdokumentation aufzunehmen. Es liegt jedoch im Ermessen des Herstellers, welche und wie viele Angaben zur Verfügung gestellt werden sollten. …..

Dies interpretiere ich so, dass der Hersteller nicht über jedes einzelne Restrisiko informieren muss, sondern – nach selbst festgelegten Kriterien – bestimmen kann, welche Restrisiken man als signifikant definiert, die man dann zur Verfügung stellen muss in der IfU, usw… Dies wird ja auch nochmal betont in dem Satz „…es liegt im Ermessen des Herstellers, welche und wie viele …“

Die MDR nach Anhang I spricht jedoch von: „ Manufacturers shall inform users of ANY residual risks“ (siehe auch mein erster Kommentar oben). Hierbei gäbe es – nach meiner Interpretation – jedoch keinerlei Spielraum, und ich müsste über jedes Restrisiko informieren. Somit müsste ich über jedes einzelne Risiko in meiner Analyse, das nach Maßnahmenergreifung nicht auf die Auftretenswahrscheinlichkeit „0“ rutscht, informieren. Denn selbst bei einer extrem geringen Wahrscheinlichkeit des Auftretens auch für sehr geringen Schaden besteht ja dann immer noch ein Restrisiko.

Sind dies nicht unterschiedliche Interpretationen, wie die Informationen über Restrisiken zur Verfügung gestellt werden müssen? Oder mache ich hier einen grundsätzlichen Denkfehler?

Mit freundlichen Grüßen

Kai Just

Lieber Herr Just,

Sie haben völlig recht. Die ISO 14971:2019 als internationale Norm formuliert die Anforderung zur Veröffentlichung der Restrisiken anders, als die MDR selbst, die in diesem Punkt strenger zu sein scheint.

Mir ist leider noch keine offizielle finale Interpretation der MDR zur Forderung „Manufacturers shall inform users of ANY residual risks“ bekannt und ich warte gespannt auf die Harmonisierung der ISO 14971 und den daraus resultierenden Z-Anhang, der hoffentlich mehr Klarheit schaffen wird.

Solange der noch fehlt, müssen wir uns also die verfügbaren Quellen an Vorgaben ansehen.

Da fällt zunächst MDCG 2019-9 ins Auge, das den SSCP beschreibt. Dort heißt es: „There is a requirement in the MDR that the IFU shall contain information on any residual risks and any undesirable side-effects, i.e. no sort of residual risk or undesirable side-effect related to the device is excluded from disclosure.“

Es liegt also die Vermutung nahe, dass man mit der MDR dem Arzneimittelbereich folgt, wo es die Verpflichtung gibt, sämtliche Risiken und Nebenwirkungen vollständig aufzulisten.

Die ISO 24971:2020 begründet sogar, warum dies notwendig ist: „The aim is to disclose information in the accompanying documentation to enable the user, and potentially the patient, to make an informed decision that weighs the residual risks against the benefits of using the medical device.“ (Anhang D.3)

Allerdings scheint die ISO 24971 auch Probleme dabei zu erkennen:

„The following are a few examples where technical practicability is questionable: […] – communicating too many residual risks so that the user has difficulty understanding which ones are really important“

Die regulatorische Seite scheint also auf dem „Manufacturers shall inform users of ANY residual risks“ zu beharren, während die Hersteller, vertreten durch Normungsgremien, eher eine sinnhafte Einschränkung der Veröffentlichung von Restrisiken fordern und das auch nachvollziehbar begründen.

Wir werden sehen, wie die Benannten Stellen sich in der Praxis hierzu bei Ihrer Konformitätsbewertung positionieren.

Der „Nationale Arbeitskreis zur Implementierung der MDR“ hat sich übrigens 2018 an einer Deutung versucht und folgendes dazu geschrieben:

(Link)

„Weiterhin bestehende akzeptable Restrisiken […] müssen dem Anwender in geeigneter Form kommuniziert werden. […] ISO 14971 gibt den Hersteller erfahrungsgemäß eine ausreichende Hilfestellung, um diese grundlegende Anforderung erfüllen zu können.“

Hier hat man damals offenbar die Diskrepanz zwischen MDR und ISO 14971 noch nicht einmal erkannt.

Fazit: Wie so oft sind die Forderungen der MDR noch nicht ausreichend in ein gemeinsames Verständnis überführt und vielleicht sind wir in 2 Jahren an dem Punkt weiter. Folgen Sie also gerne diesem Blog-Eintrag, um auf Stand zu bleiben.

Herzliche Grüße

Christian Rosenzweig

Hallo Christian,

mit der Harmonisierung der ISO 14971:2019 + A11:2021 im Dez 2021 scheint man wohl so weit zu sein wie vor der Veröffentlichung der MDR mit der „ANY residual risk“ – Anforderung.

Gemäß Annex ZA, Tabelle 1, wird die Anforderung der MDR aus „I.4, letzter Paragraph“ verlinkt mit dem zweiten Abschnitt der ISO 14971:2019, der letztendlich über die Erklärungen in TR 24971:2020 dem Hersteller die Verantwortung darüber gibt, welche Restrisiken zu veröffentlichen sind (zusätzlich zu den „significant residual risks“).

Offen bleibt nun noch, wie mit dem SSCP umzugehen ist: werden hier mehr Restrisiken aufgezeigt als in der Gebrauchsanweisung?

VG,

Jörg

Lieber Jörg,

vielen Dank für dieses wichtige und oft diskutierte Thema und Deine Frage.

Da der SSCP genauso wie die IFU quasi öffentlich zugänglich sind, sollten die dort jeweils gelisteten Restrisiken abgeglichen und konsistent sein.

Herzliche Grüße

Christian

Guten Tag Herr Prof. Johner,

vielleicht sollte man noch zusätzlich erwähnen, daß die Risikomatrix als ein Werkzeug verstanden werden sollte, wie man gezielt (ISO 13485), effizient und nicht zufällig den klinischen Stand der Technik erreichen kann.

Die MDR und MDCG fordern im CER den Beweis, daß der klinische Stand der Technik erreicht wurde.

Um das sicherzustellen, sollte der Risikograph diesen Stand der Technik berücksichtigen.

Wenn dann alle Funktionen inkl. der Schritte der Anwender, die zum Erreichen des Intended Use notwendig sind, unter Berücksichtigung dieser Grenzwerte analysiert wurden, dann hat man eine solide Grundlage für eine erfolgreiche Zulassung gelegt.

Viele Grüße,

Jörg Bigalke

Lieber Jörg, das ist tatsächlich ein wichtiger Hinweis, den wir auch in unseren Schulungen zum Risikomanagement (https://www.johner-institut.de/seminare/produktentwicklung/risikomanagement-und-iso-14971/) ausführlich behandeln. Viele Hersteller wählen eine beliebige standardisierte Risikoakzeptanzmatrix und erst durch die Klinische Bewertung am Ende des Entwicklungsprojektes zeigt sich, dass man dem Stand der Technik bzw. dem Nutzen-Risiko-Verhältnis im Vergleich zum Markt nicht gerecht geworden ist. Um den daraus entstehenden Nachteilen frühzeitig zu begegnen, sollte man die ersten Aktivitäten einer Klinischen Bewertung schon zum Projektbeginn machen und die Erkenntnisse daraus in den Risikomanagement-Plan einfließen lassen.

Herzliche Grüße

Christian Rosenzweig

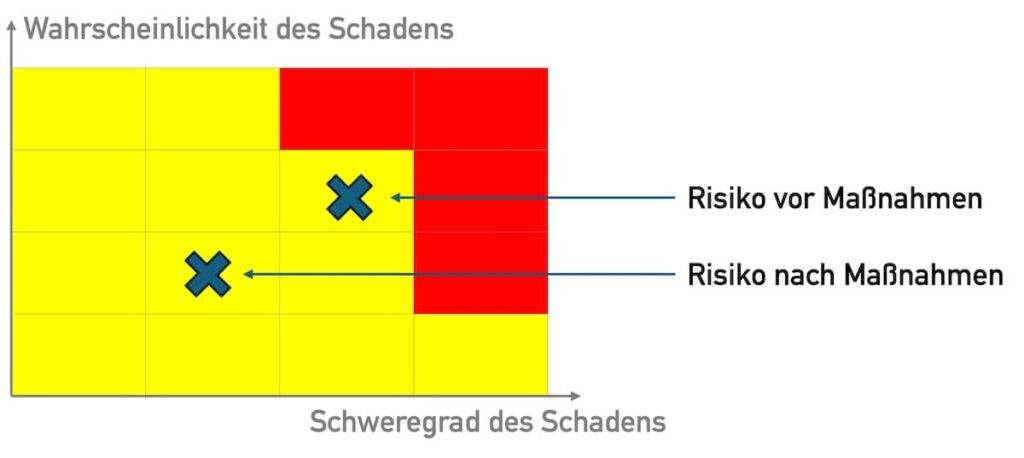

Ich habe eine Randfrage zu einer Ihrer Abbildungen. Sie zeigen in Abbildung 1, dass nach Umsetzung von Maßnahmen sowohl der Schweregrad als auch die Eintrittswahrscheinlichkeit reduziert werden. Bei diversen Risikotrainings wurde mir als Teilnehmer immer gesagt, dass nur die Eintrittswahrscheinlichkeit reduziert werden kann, nicht aber der Schweregrad. Dieser würde sich ja nicht ändern. Was ist nun richtig?

Viele Grüße

Lieber Herr Sammer,

danke, dass Sie das Thema hier nochmal aufgreifen, weil es tatsächlich auch in unseren Seminaren immer wieder diskutiert wird. Tatsächlich gibt es einige wenige Fälle, bei denen neben der Wahrscheinlichkeit auch der Schweregrad abgesenkt wird. Wenn Sie beispielsweise statt Netzspannung nur eine kleine Batteriespannung als Spannungsquelle es Produktes verwenden, dann wird dadurch vielleicht im Einzelfall der Schweregrad von Tod auf eine weit geringere Schweregradklasse abgesenkt. In den meisten Fällen geht es jedoch um eine Absenkung der Wahrscheinlichkeit. Insofern soll das Schaubild beide Optionen darstellen, ohne die pauschale Aussage zu machen, dass das immer so ist.

Herzliche Grüße

Christian Rosenzweig

Lieber Herr Rosenzweig,

Wenn der Verwendungszweck des Produktes mit der Batteriespannung noch machbar ist – okay. Allerdings erscheint mir generell die Wahrscheinlichkeit gering, dass es viele Fälle gibt in denen der Schweregrad tatsächlich reduziert werden kann. Es wäre schon gut das in Schaubildern auch anzumerken!

Viele Grüße

Sabine Klugbauer