Die Frage nach der Arbeitnehmerhaftung stellt sich spätestens, wenn der Vorgesetzte einem Mitarbeitenden eine Position anbietet wie die eines Qualitätsmanagement-Beauftragten, eines Medizinprodukte-Sicherheitsbeauftragten oder einer „Artikel 15-Person“.

Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wollen dann wissen: Welche zusätzlichen Risiken kommen auf mich zu? (Wann) hafte ich persönlich? Wie kann ich mich dagegen schützen?

Welche gesetzlichen Anforderungen gelten und welche Fallstricke Arbeitnehmer beachten sollten, um unnötige Risiken zu vermeiden, erläutert dieser Beitrag.

1. Problemstellung

Kleine Fehler…

Auch erfahrenen Arbeitnehmern unterlaufen Fehler bei ihrer Tätigkeit:

- Bei der Risikoanalyse übersieht sie eine Gefährdung.

- Bei der klinischen Bewertung unterlässt er es, nochmals die Behördendatenbank nach Fehlern zu durchsuchen.

- Nach der Änderung einer kritischen Funktion verzichtet sie auf ein erneutes Code-Review.

- Er vergisst, den Inverkehrbringer darüber zu informieren, dass eine Komponenten mit einem anderen Werkstoff gefertigt wird, weil der ursprüngliche abgekündigt wurde.

… mit großer Wirkung

Die Auswirkungen dieser oft nur kleinen Versehen können schwerwiegend sein:

- Ein Patient erleidet nach der Fehlmedikation eine dauerhafte Lähmung.

- Der Hersteller verliert sein Zertifikat und muss Insolvenz anmelden.

- Ein Anwender reagiert mit einem allergischen Schock auf den neuen Werkstoff.

- Das Krankenhaus verklagt den Hersteller auf Schadensersatz in Millionenhöhe.

Arbeitnehmerhaftung

Kaum droht ein Schaden, stellt sich die Frage nach der Schuld und damit der Haftung. Haftet die Firma? Oder muss der Arbeitnehmer haften, wenn er oder sie den Fehler zu verantworten hat? Hängt die Haftung von seiner oder ihrer Position und damit dem Verantwortlichkeitsbereich zusammen?

Mögliche Sanktionen

Tritt ein vorwerfbarer Fehler auf, so muss der Arbeitnehmer mit verschiedenen Sanktionen rechnen:

- Bei leichten Verstößen kommen Rügen und Abmahnungen in Betracht.

- Bei größeren Verstößen müssen Arbeitnehmer vor allem bei wiederholbaren Fehlverhalten mit Lohnkürzungen bis hin zur Kündigung rechnen.

- Zudem kann der Arbeitgeber Regress nehmen und einen Schadensersatz fordern, sofern ihm ein materieller Schaden entstanden ist.

- Ferner können vertraglich auch Betriebsbußen (z.B. Nicht-Auszahlen von Boni) oder Vertragsstrafen vereinbart sein.

Beachten Sie: Dieser Beitrag diskutiert die Arbeitnehmerhaftung, nicht strafrechtliche Konsequenzen von Verfehlungen.

2. Rechtliche Betrachtung der Arbeitnehmerhaftung

a) Einführung

„Definition“

Unter dem Begriff der Arbeitnehmerhaftung verbergen sich die Rechtsfolgen von Pflichtverletzungen des Arbeitnehmers bei Ausübung seiner Arbeitstätigkeit. Zu unterscheiden ist dabei zwischen der innerbetrieblichen Arbeitnehmerhaftung und der Haftung aufgrund der Schädigung eines betriebsfremden Dritten.

Grundsätze der Haftung

Grundsätzlich lässt sich festhalten, dass primär für den Schaden derjenige vollständig einzustehen hat, welcher diesen verursacht hat.

Bei der Haftung kommt es auch darauf an, ob der entstandene Schaden auf einem vorwerfbaren Fehler des Schädigers beruht. Der Geschädigte muss demzufolge nicht nur nachweisen, dass ihm ein Schaden durch ein Fehlverhalten eines anderen entstanden ist, sondern auch, dass das vorwerfbare Verhalten für den Schaden kausal also zurechenbar ist.

Tritt allerdings ein Betriebsschaden auf, so muss der Arbeitgeber nachweisen, dass der Arbeitnehmer eine seiner Pflichten schuldhaft verletzt hat und ihm hierdurch ein Schaden entstanden ist (§ 619a BGB).

Haftungsprivileg

Im Bereich der Arbeitnehmerhaftung wurde der Grundsatz, dass jeder für seinen Schaden einzustehen hat, jedoch oft als missbilligend empfunden. Daher hat die Rechtsprechung hierzu eigene Grundsätze entwickelt. Man spricht hier von der Haftungsprivilegierung des Arbeitnehmers.

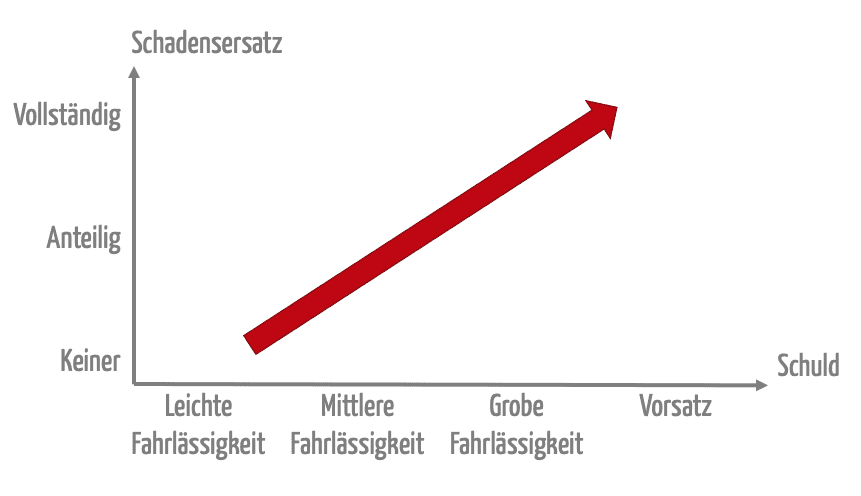

Hierbei wird nach der Art des Verschuldens unterschieden:

- Bei Vorsatz muss der Arbeitnehmer für den Schaden vollständig einstehen

- Bei grober Fahrlässigkeit kommen ihm/ihr oft Haftungserleichterungen zu Gute kommen.

- Bei mittlerer Fahrlässigkeit trägt er den Schaden nur anteilig, in der Regel zur Hälfte.

- Eine leichte Fahrlässigkeit löst wiederum keine Arbeitnehmerhaftung aus. Vielmehr muss dann der Arbeitgeber den Schaden tragen.

Diese Haftungsprivilegierung gilt nur im Innenverhältnis zwischen dem Arbeitnehmer und dem Arbeitgeber und wird daher auch als innerbetrieblicher Schadensausgleich bezeichnet.

Beachten Sie: Im Außenverhältnis (gegenüber. betriebsfremden Dritten) haftet weiterhin der Arbeitnehmer selbst!

Wird der Arbeitgeber insolvent und hatte er auch keine Betriebshaftpflichtversicherung, so muss der Arbeitnehmer, selbst bei leichter Fahrlässigkeit dem geschädigten Dritten den Schaden ersetzen.

a) Einschlägige Gesetze und andere Rechtsnormen

Die Arbeitnehmerhaftung wird im Zivilrecht also im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) geregelt. Maßgeblich sind hier § 280 Abs. 1 BGB i.V.m. dem individuellen Arbeitsvertrag (vertragliche Arbeitnehmerhaftung) und § 823 Abs. 1 und 2 BGB i.V.m Schutzgesetzen (z.B. § 3 Abs. 1 MPSV) (deliktische Arbeitnehmerhaftung).

Kommt es zu einem Personenschaden innerhalb des Betriebes, so gilt die Sonderregelung in § 105 SGB VII (Haftungsfreistellung im Betrieb tätigen Personen). Zudem sind die Regelungen zum Mitverschulden (§ 254 BGB) und zur gesamtschuldnerischen Haftung zu beachten (§ 840 Abs. 1 BGB).

Die konkreten Pflichten des Arbeitgebers sind in der Regel dem jeweiligen Arbeitsvertrag zu entnehmen. Zudem gelten für die Arbeitnehmer auch die für ihren Bereich zutreffenden Rechtsnormen, z.B. wie Art. 15 MDR für die für die Regulierungsvorschriften verantwortlichen Person.

b) Rechtsprechung / Gesprochenes Recht

Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hatte bisher keine Gelegenheit gehabt, über Arbeitnehmerhaftung in der Medizintechnik-Branche zu entscheiden. Dennoch können anhand der bestehenden Rechtsprechung Rückschlüsse auch für diesen Bereich gezogen werden. Zu erwähnen sind folgende interessante Entscheidungen:

BAG Urteil vom 22. März 2018 (Az. 8 AZR 779/16)

Die zum Schadensereignis führende Handlung des Arbeitnehmers muss in Ausführung einer betriebsbezogenen Tätigkeit verursacht werden. Tritt ein Schaden lediglich bei Gelegenheit der Tätigkeit im Betrieb auf, ist dieser dem persönlich-privaten Bereich des schädigenden Arbeitnehmers zuzurechnen, selbst wenn ein Betriebsmittel genutzt wurde.

BAG Urteil vom 15.11.2012 (Az. 8 AZR 705/11)

Bei grob fahrlässigem Verschulden hat der Arbeitnehmer grundsätzlich den gesamten Schaden zu ersetzen. Eine generelle Haftungsobergrenze von drei Bruttomonatsverdiensten besteht nicht.

Eine Möglichkeit der Haftungserleichterung besteht allerdings weiterhin, z.B. sofern der Verdienst des Arbeitnehmers in einem deutlichen Missverhältnis zum verwirklichten Schadensrisiko seiner Tätigkeit steht (vgl. auch BAG Urteil vom 15. 11. 2001, Az.: 8 AZR 95/01).

BAG Urteil vom 18. 4. 2002 (Az. 8 AZR 348/01)

Ein vorsätzlicher Pflichtverstoß führt nur dann zur vollen Haftung, wenn auch der Schaden vom Vorsatz erfasst ist. Selbst bei einer Vorsatztat ist eine Haftungserleichterung denkbar, da der Vorsatz des Arbeitnehmers sich anders als im allgemeinen Schadensrecht auch auf den möglichen Schadenseintritt in seiner konkreten Höhe beziehen muss.

BAG, Urteil vom 24.11.1987 (Az. 8 AZR 66/82)

Ist das verwirklichte Risiko versicherbar und wurde auch eine entsprechende Versicherung seitens des Arbeitgebers abgeschlossen, so trägt die Versicherung den entstandenen Schaden. War der Abschluss einer Versicherung zumutbar, jedoch durch den Arbeitgeber nicht abgeschlossen, so kann u.U. der Arbeitnehmer so behandelt werden, als ob eine Versicherung geschlossen worden wäre. In solchen Fällen muss der Arbeitgeber den Schaden bis zur Höhe der fiktiven Selbstbeteiligung übernehmen.

c) Fazit

Der Arbeitnehmer kann sowohl für Schäden, die innerhalb des Betriebes als auch im Außenverhältnis entstanden sind, persönlich haften.

Im Innenverhältnis kann es jedoch zu einer Haftungseinschränkung kommen, wenn die Verschuldensart dies zulässt.

Der Fahrlässigkeitsgrad muss im Einzelfall bestimmt werden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Privilegierung lediglich dann in Betracht kommt, wenn der Schaden in Ausübung der betrieblichen Tätigkeit verursacht wurde und nicht das allgemeine Lebensrisiko des Arbeitnehmers betraf.

Ferner spielen die Relation vom Verdienst zu Schaden, die soziale Situation des Arbeitnehmers sowie der Schadensanlass und Gefahrgeneigtheit der Arbeit für die Haftung einer Rolle. Anhand der nachfolgenden Beispiele soll die Anwendung dieser Grundsätze näher beleuchtet werden.

3. Beispiele für die Arbeitnehmerhaftung

a) Qualitätsmanagementbeauftragte

Der Qualitätsmanagementbeauftragte ist im Unternehmen für das Qualitätsmanagement-System verantwortlich. Wird beispielsweise das Testen des Produktes nicht ausreichend beschrieben, so trägt er die Verantwortung dafür, dass das QM-System unvollständig war.

Kommt also ein Patient zum Schaden aufgrund eines vermeidbaren Fehlers im QM-System, so muss der Qualitätsmanagementbeauftragte mit der Haftung rechnen. Entsprechend des Verschuldensmaßstabs kann es jedoch zu einer Haftungsprivilegierung des Arbeitnehmers kommen.

Sind die Vorgaben des QM-Systems allerdings ausreichend, wurde aber das Medizinprodukt nicht danach getestet, so ist dem Qualitätsmanagementbeauftragte kein Vorwurf zu machen.

b) Medizinprodukte-Sicherheitsbeauftragte

Der Sicherheitsbeauftragte ist u. A. dazu verpflichtet sicherheitsrelevante Vorkommnisse der zuständigen Behörde zu melden. Unterlässt er eine solche Meldung, so kann die Behörde ein Ordnungsgeld an den Hersteller verhängen.

Der Hersteller kann sodann von dem Medizinprodukte-Sicherheitsbeauftragten im Wege des Regresses die Entschädigung dieses Schadens verlangen. Der Ersatz des ihm entstandenen Schadens kann dabei auch von dem Lohn abgezogen werden, soweit die Pfändungsgrenze nicht berührt wird. Die Höhe des Schadens hängt auch hier vom Verschuldensmaßstab des Medizinproduktesicherheitsbeauftragten ab.

c) Für die Einhaltung der Regulierungsvorschriften verantwortliche Person (Artikel 15 MDR)

Die für die Regulierungsvorschriften verantwortliche Person hat einen breiteren Aufgabenbereich als der deutsche Medizinprodukte-Sicherheitsbeauftragte. Anders als § 30 MPG weist Art. 15 MDR einen Pflichtenkatalog für die für die Regulierungsvorschriften verantwortliche Person auf. Auch sie hat sicherheitsrelevante Vorkommnisse zu melden.

Kommt aufgrund eines verspäteten Rückrufs, welchen die für die Regulierungsvorschriften verantwortliche Person zu verantworten hat, ein Patient zum Schaden, so kann sich der geschädigte Patient auch gegenüber der für die Regulierungsvorschriften verantwortlichen Person schadlos halten.

Da derzeit keine nationalen Sanktionsvorschriften für diese Situation geschaffen wurden, wird auch hier eine Haftungsprivilegierung des Arbeitnehmers im Innenverhältnis anzunehmen sein. Denn für die Arbeitnehmerhaftung macht es grundsätzlich keinen Unterschied, ob die Arbeitnehmerpflichten ihm im Wege des Gesetzes oder des Arbeitsvertrages auferlegt wurden.

Abhängig vom Verschuldensmaßstab, der für die Regulierungsvorschriften verantwortlichen Person, kann eine Beteiligung des Arbeitgebers an dem Schaden in Betracht kommen.

Lesen Sie hier mehr zum Thema „Person for Regulatory Compliance (PRRC), zu deutsch „für die Einhaltung der Regulierungsvorschriften verantwortliche Person.

4. Empfehlungen

a) Versicherung des Arbeitnehmers

Sofern ein bestimmtes Risiko versicherbar ist, ist eine entsprechende Versicherung empfehlenswert. Versicherbar ist i.d.R die leichte und die mittlere Fahrlässigkeit. Manche Anbieter versichern auch die grobe Fahrlässigkeit. Wir empfehlen vor Abschluss der Versicherung die konkreten Bedingungen zu erfragen und ggf. auch individuell anzupassen.

b) Klare Regelungen im Arbeitsvertrag

Viele Streitigen lassen sich bereits durch klare Regelungen in dem Arbeitsvertrag vermeiden. Sie können diese Bereits beim Abschluss des Arbeitsvertrages oder auch im Nachhinein in einem Annex zu dem Arbeitsvertrag regeln.

Sonia Seubert, LL.M.

Rechtsanwältin

Fachanwältin für Medizinrecht

Mazars Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Liebes Instituts-Team,

vielen Dank für den sehr hilfreichen Artikel.

Eine Frage dazu: in dem Artikel wird ja vor allem die zivilrechtliche Haftung betrachtet, bei Fällen der groben Fahrlässigkeit und dem Vorsatz müssten doch aber auch strafrechtliche Konsequenzen beachtet werden, welche ja auch verstärkt verfolgt werden oder ist letzteres ein falscher Eindruck meinerseits?

Viele Grüße

Liebe Anja,

es trifft zu, dass grob fahrlässige oder vorsätzliche Verstöße zu einer strafrechtlichen Verantwortung führen oder Bußgeldtatbestände auslösen können. Dieser Beitrag geht nur auf zivilrechtliche Konsequenzen des Arbeitnehmers ein.

Beste Grüße

Sonia Seubert

Sehr geehrte Damen und Herren des Instituts,

wieder einmal haben sie einen interessanten Aspekt der Medizinprodukteindustrie aufgegriffen. Ich denke dass diese Thematik viele Personen betrifft die sich mit dieser Materie noch nicht befasst haben.

Eine Anmerkung oder Unsicherheit habe ich aber dennoch. Können Sie mir darlegen, wo in der gegenwärtigen Rechtsprechung die Nichtmeldung eines Vorkommnisses mit Bußgeld geahndet werden kann oder sogar evtl. den Strafvorschriften unterliegt. Im voraus herzlichen Dank.

Grüße

Konrad Kobel

Sehr geehrter Herr Kobel,

das Nichtmelden wäre mit einem Bußgeld gemäß §42 MPG gelebt. Wenn Patienten dadurch gefährdet würden, kommen u.a. die Strafvorschriften des §41f. zu Anwendung, der Freiheitsstrafen bis 5 Jahren vorsieht.

Beste Grüße, Christian Johner

Sehr geehrter Herr Prof. Dr. Christian Johner, auf die Frage von Herrn Kobel haben Sie aktuell mit dem MPG geantwortet.

Wie sieht es denn mit der MDR aus beziehungsweise mit dem MDG. Sind hier auch Bußgelder und Strafen auf geführt?

Eine Zivilrechtliche Klage bleibt hiervon ja unberührt, oder? Sprich zivilrechtlich kann die geschädigte Person zB Patient gegen den den Verschuldner direkt klagen?

Und Strafrechtlich auch, sprich der Staatsanwalt kann unabhänging auch Klage erheben.

VG sTefan Kieslinger

Sehr geehrter Herr Kieslinger,

die MDG listet ebenfalls die Strafen und Bußgelder. Der Artikel zur MDG verlinkt zum aktuellen Entwurf.

Sie haben Recht, dass jeder Klagen kann. Dagegen ist man nicht geschützt. Bei einem Staatsanwalt muss aber ein Verstoß gegen eine Strafvorschrift im Raum stehen. Und hier ist das MDG sicher relevant.

Viele Grüße, Christian Johner

Sehr geehrtes Johner-Institut Team,

auch ich habe dazu eine Detail-Frage.

Und zwar schreiben Sie an anderer Stelle zur PRRC (https://www.johner-institut.de/blog/regulatory-affairs/qualified-person/) folgendes: „Eine Haftungsbeschränkung oder eine Freistellungsabrede kann im Arbeitsvertrag mit der Qualified Person aufgenommen werden.“

In diesem Beitrag ist jedoch ausschließlich die Rede davon, dass Arbeitnehmer sowohl für Schäden, die innerhalb des Betriebes als auch im Außenverhältnis entstanden sind, persönlich haften (siehe Fazit zu Punkt 2).

Obwohl in dem Fazit erwähnt wird, dass es im Innenverhältnis zu einer Haftungseinschränkung kommen kann, wenn die Verschuldensart dies zulässt, und unter Punkt 4 empfohlen wird, im Arbeitsvertrag entsprechende Regelungen zu treffen, wären für mich ein paar Details dazu interessant.

Zum Beispiel: was bedeutet „wenn die Verschuldensart dies zulässt“?

Kann man sich als Arbeitnehmer, insbesondere als QMB, Sicherheitsbeauftragter oder zukünftig PRRC gänzlich schadlos halten, wenn dies im Arbeitsvertrag entsprechend geregelt ist? Wie würde ein beispielhafter Passus aussehen?

Vielen Dank,

und schöne Grüße!

Sehr geheerter Herr Schaffarzick,

mit der Verschuldensart ist der Grad des Verschuldens gemeint. Die Ausführungen hierzu finden Sie unter dem Punkt „Haftungsprivileg“. Gänzlich schadlos lässt sich sicherlich nicht derjenige halten, welcher vorsätzlich einen Schaden herbeiführt.

Eine Klausel zur Haftung des Arbeitnehmers muss stets auf das konkrete Arbeitsverhältnis (Art des Unternehmens, Art der Produkte usw. ) angepasst werden.

Beste Grüße

Sonia Seubert

Liebes Johner Team.

Vorab erstmal recht herzlichen Dank für die ausführliche Darstellung der Problematik, die momentan zahlreiche Hersteller und deren Verantwortliche betrifft.

In dem Artikel werden hauptsächlich die Haftungsfragen eines Angestellten behandelt. Gemäß Art.15 (2) MDR können KMU´s auch externe Personen als verantwortliche Person bestellen.

Wie sieht es bei dieser Personengruppe mit der Haftung bzw. den Möglichkeiten der Haftungsbeschränkung aus?

Für Ihre Einschätzung vorab besten Dank.

Grüsse

Dr. Thomas Castner

Sehr geehrte Frau Seubert,

in Kapitel 4 a) dieses Beitrags wird darauf hingewiesen, dass eine entsprechende Versicherung empfehlenswert wäre.

Welche wäre dies konkret für einen Arbeitnehmer in der Rolle Qualitätsmangagementbeauftragter oder Sicherheitsbeauftragter?

Eine Rechtschutzversicherung? Wenn ja, auf welche Klausel sollte man hier achten?

Im Kommentar vom 12.11.19

schreiben Sie “ Eine Klausel zur Haftung des Arbeitnehmers muss stets auf das konkrete Arbeitsverhältnis (Art des Unternehmens, Art der Produkte usw. ) angepasst werden.“

Können Sie bitte ein Beispielsatz für die Klausel aufführen?

MFG

Dr. Martin Hartig

Lieber Herr Dr. Castner,

werden externe Personen eingesetzt, so haften diese, ohne in den Genuss der Haftungsprivilegierung des Arbeitnehmers zu kommen. Denkbar sind zwar privatrechtliche Vereinbarungen die externen Personen gewisse Haftungsbeschränkungen einräumen, in der Praxis wird es aber i.d.R. schwierig sein diese zu vereinbaren. Hilfreich ist allerdings, wenn in diesen Konstellationen die Aufgaben der externen Personen im Vertrag mit dem Hersteller klar definiert sind.

Herzliche Grüße

Sonia Seubert

Sehr geehrter Herr Dr. Hartig,

neben der Rechtsschutzversicherung, ist vor allem eine Berufshaftpflichtversicherung empfehlenswert. In beiden Fällen sollte man vor allem darauf achten, dass die Klauseln die konkrete Tätigkeit/ die Streitigkeiten aus der Tätigkeit als Qualitätsmangagementbeauftragter oder Sicherheitsbeauftragter umfassen und nicht nur einer allgemeinen Natur sind.

___

Wie bereits am 12.11.19 dargestellt ist ein solcher konkreter Beispiel schwierig zu nennen und kann auch falsche Eindrucke erwecken. Es ist daher besser, in jedem konkreten Fall einen Rechtsrat einzuholen.

Herzliche Grüße

Sonia Seubert